福聚山泰耀寺|深川新大橋に開山、昭和6年当地へ移転

泰耀寺の概要

黄檗宗寺院の泰耀寺は、福聚山と号します。泰耀寺は、深川新大橋に潮音和尚が天和3年(1683)開山、関東大震災で被災し昭和6年当地へ移転したといいます。

| 山号 | 福聚山(ふくじゅさん) |

|---|---|

| 院号 | - |

| 寺号 | 泰耀寺(たいようじ) |

| 住所 | 江戸川区東松本1-3-3 |

| 本尊 | 聖観世音菩薩 |

| 宗派 | 黄檗宗 |

| 葬儀・墓地 | 常時受付中 |

| 本山 | 黄檗山萬福寺(京都府宇治市) |

| 備考 | 大東京百観音霊場98番 深川延命地蔵尊(江東区白河2-15-4) |

泰耀寺の歴史

天和元(1681)年に霊元天皇御代上野国厩橋藩(現在の群馬県前橋市)、藩主酒井雅楽頭の家老であった籠谷左平髙照氏が、潮音道海禅師に帰依して、国家安穏の祈りとご先祖や父母の菩提のために深川村新大橋(現在の江東区清澄・新大橋・常盤)付近にあった下屋敷内に福聚庵を建立したのが創めである。そして、開山を潮音道海禅師とし、その弟子の千山元秀和尚を同庵に迎えた。正徳2(1712) 年には、巌有院殿(四代将軍徳川家綱公)の33回忌追善により、江戸黄檗派八ヶ庵※に寺号が許され、当寺開基である籠谷氏の徳を永く記念するため、庵号を山号とし、開基の院号を寺号として福聚山泰耀寺に改称した。その後、寺は深川元加賀町(現在の江東区白河3・4丁目、三好3・4丁目付近)に移り、籠谷氏が残した財により、870坪の土地を買い添えて、2211坪余りの境内地に仏殿客間・庫裏、弁天堂 、鎮守稲荷社などを建立して伽藍を整備した。千山和尚は、享保6(1721)年に遷化され、法兄の鳳山元瑞和尚を当寺第2代に勧請したことから、当寺第3代中興の祖として祀られている。

籠谷氏の100回忌にあたる享和2(1802)年には、曾孫籠谷髙隣氏によって開基の石碑が建立された。その石碑には、「爾来、年を歴て水火に罹ること数ひ・・・」と刻まれており、寺が度々水害や火災に見舞われていたことが窺える。その後も安政2(1855)年の江戸大震災、翌年の江戸大風災によって被災し、一時は無住の寺となった。

明治時代に入ると再興を志した第19代眉山弘介和尚が仏殿客間・庫裏を再建した。この頃、明治政府による神仏分離令によって、多くの寺院が廃寺となっており、深川東大工町(現在の江東区白河2丁目付近)にあった無住持、黄檗派慧日山眞光寺も明治5(1872)年に泰耀寺の兼務となり後に併合され消滅した。

大正12(1923)年の関東大震災では、 本所・深川区に甚大な被害が及び、当寺境内建物も全焼、仏像と日誌一冊だけが残ったと云われている。その後、金4千円を借り入れて仮堂を築き、細々と護持していたところ、 東京都市計画土地区画整理の対象となり、寺の上を道路が横切る計画となった。当時の第20代信康仁照和尚は 、代替地が狭かったことから、他に用地を探して移転を決断した。そして、更に金2万円を借り入れて、

昭和元(1926) 年に南葛飾郡鹿本村大字松本(現在の江戸川区東松本1丁目)に移転した。その用地は、溜池や水路がある水田地帯で、以前から水害に悩まされていたことから、墓地を6尺まで土盛りして整地し、その後も 仮建物を築いて植樹や伽藍を整備し、檀家様の墓石や遺骨を馬車で輸送した。東京府へ移転完了届を提出して受理されたのは昭和5年9月のことであった。

昭和10(1935)年には、漸く木造平屋の仏殿客間・庫裏及び山門が完成した。

昭和20(1945)年の東京大空襲では荒川より東に移転していたことで被害に遭うことは なかったが、多くの檀家様がお亡くなりになった。その後、高度成長期に入り、昭和37(1962)年鉄筋2階建の本堂庫裏を建設し現在に至っている。

〔注釈〕

※ 江戸黄檗派八ケ庵とは、次の八庵をいう。海蔵庵→青山海蔵寺(港区北青山) 大慈庵→萬徳山廣済寺(江戸川区春江町)福聚庵→福聚山泰耀寺(江戸川区東松本) 円応庵→大覚山円応寺(四谷鮫河橋にあったが消滅)眞光庵→慧日山眞光寺(深 川東大工町にあったが明治5年、泰耀寺に併合となり消滅)禅海庵→禅海山涼月寺(市ヶ谷谷町にあったが消滅)梅龍庵→梅龍山陽光寺(四谷鮫河橋にあったが消滅)万祥庵→大安興国山万祥寺(深川東大工町にあったが明治12年、海福寺に併合となり消滅)

「江戸川区史」による泰耀寺の縁起

泰燿寺(松本町一四九三番地)

黄檗宗で福聚山と号し、宇治万福寺の末であった。本尊は聖観世音菩薩、天和三年(一六八三)深川の新大橋に潮音和尚が開山したが、その後深川加賀町に移り、大正十二年の震災で焼失したので、昭和六年現在地に移転した。 (「江戸川区史」より)

泰耀寺の周辺図

泰耀寺本堂内部

泰耀寺本堂内部 泰耀寺山門

泰耀寺山門 永代供養墓

永代供養墓 永代供養墓 釈迦如来坐像

永代供養墓 釈迦如来坐像 泰耀寺庭園

泰耀寺庭園 泰耀寺施餓鬼会 参拝者休憩所

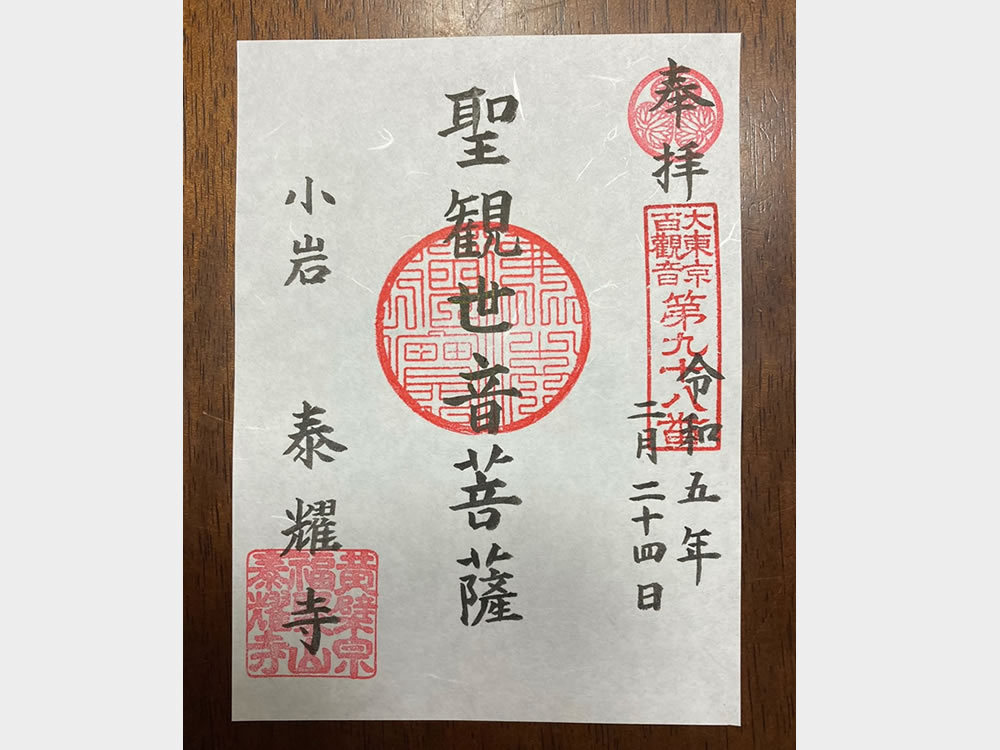

泰耀寺施餓鬼会 参拝者休憩所 御朱印

御朱印